大石寺17世日精(1600~1683)の著述に大石寺所蔵の『富士門家中見聞』(以下『家中抄』と略称)がある。上中下の三巻からなり、『富士学林教科書 研究教学書』第六巻・『富士宗学要集』第五巻・『日蓮正宗 歴代法主全書』第二巻に収録される。そこで前回(令和6年3月・4月コラム)に引き続き、『家中抄』にみえる日精自身の日蓮遺文に関する注記について検討してみたい。

一、『富士門家中見聞』の伝存状況と成立

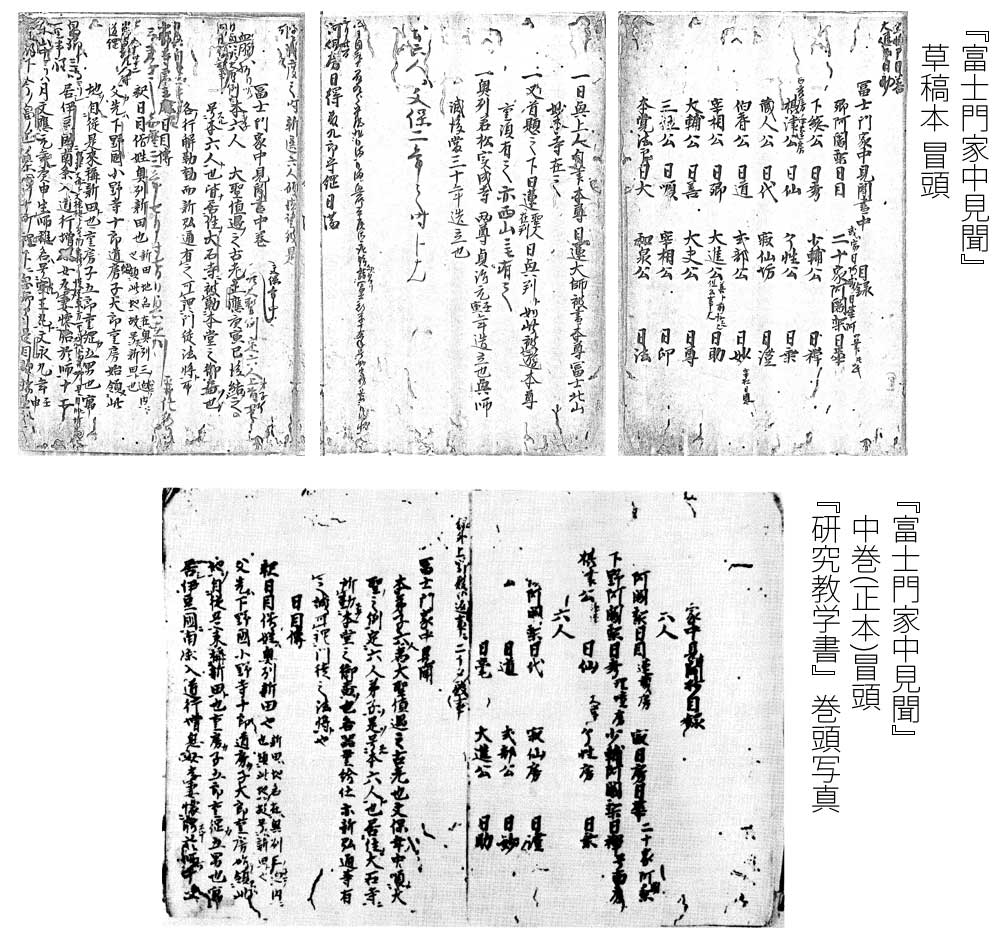

まず『家中抄』の伝存状況について、正本は上巻(首二紙欠)と草稿本(中巻・下巻)が現存し、全体の内容は写本によって補われている。『宗学要集』の注記によれば、上巻は「本山蔵正本再冶本に依る但し首ノ二丁欠失す、此等は各転写本にて補ふ」、中巻は「正本無きが故に〈正稿本は少しくあり〉良師本、宥真本、慈来本等に依て此を写校す」、下巻は「再冶の正本を見ず稿本亦少紙なるが故に孝弁日修本、智詳日詳本、慈来本等を校訂して此を用ゆ」としている。

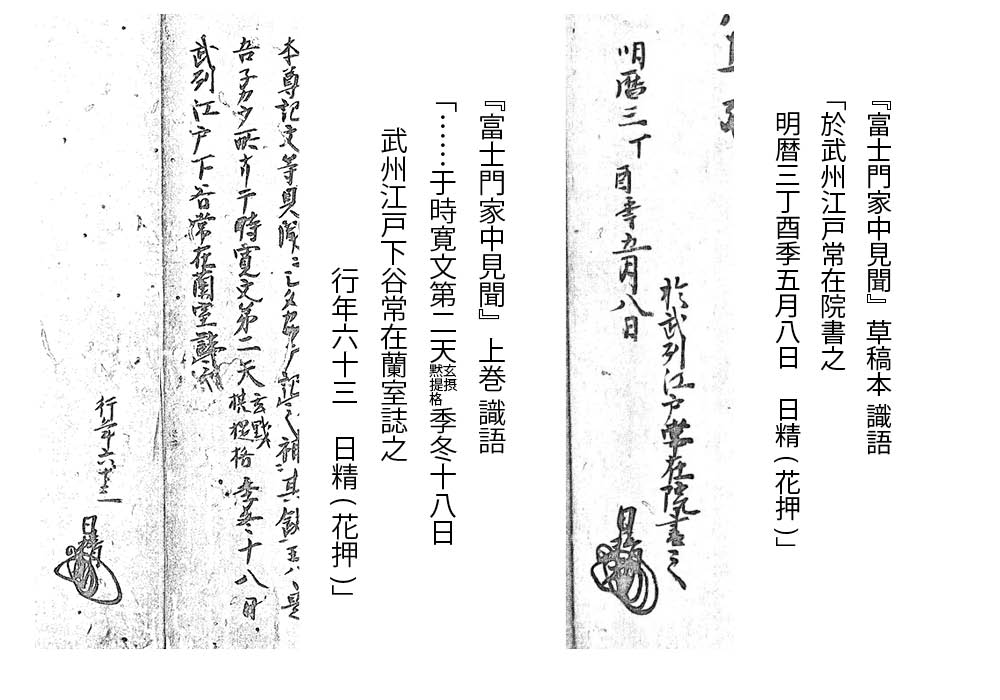

次に成立について、上巻の識語に「寛文第二天〈玄黙摂提格〉季冬十八日 武州江戸下谷常在蘭室誌之 行年六十三 日精(花押)」とある。中巻(写本)には識語はみえないが本文中に「延宝五年」の系年が確認される。ただし『研究教学書』は、「延宝五年七月十日 正本大石寺蔵」とし、巻頭に中巻冒頭の写真を掲載している。ところが、翻刻文を見ても識語は確認できないので、中巻の成立を延宝五年以降と推測する。また、下巻(写本)の成立は不明である。さらに、草稿本には「明暦三〈丁酉〉五月八日 於武州江戸常在院書之 日精(花押)」の識語が確認される。

以上の伝存状況と成立を一覧にすると以下のようになる。

「草稿本(中・下)」明暦3年(1657)5月8日成立 正本大石寺蔵

「上巻」 寛文2年(1662)12月18日成立 正本大石寺蔵

「中巻」 ※延宝5年(1677)以降成立 正本大石寺蔵 (写本)良師本・宥真本・慈来本

「下巻」 ※成立年不明 (写本)孝弁日修本・智詳日詳本・慈来本

日精は、「武州江戸下谷常在蘭室」(上巻)、「武州江戸常在院」(草稿本)とあるように、現在の東京都豊島区の常在寺において『家中抄』を作成している。

この頃の日精は、寛永16年(1639)に大檀那の敬台院との不和によって大石寺を退出し、その後も大石寺18世に就いた日舜と相承問題で係争していた。それは慶安4年(1651)頃から日舜入寂の寛文9年(1669)まで続いた(『興風』31号「大石寺蔵「精師・舜師矛盾書付」について」参照)。そのような状況下で、日精は執筆活動にも力を入れていたことが窺える。

二、『富士門家中見聞』にみえる日精の私注

さて、『家中抄』に確認される日精の私注は、とくに日興門流に関する本尊や著述など多岐にわたっているが、ここでは日蓮遺文の伝存に関する記述だけを挙げ、それに対する堀日亨の『宗学要集』・『研究教学書』に示される注記(※印)を並記する。

【 上 巻 】

①「已上正筆今当山に在り、紛失して残る所纔一二紙なり」〔『撰時抄』〕

②「具に実相寺縁起一巻、日興自筆之に在り往見」〔『実相寺衆徒愁状』〕

※縁起ニアラズ大衆ノ愁状ナリ、今北山本門寺ニアリ。

③「聖人御難抄と号するなり、今重須に在り」〔『聖人御難事』〕

※御難抄ハ中山ニアリ、重須ニ在リトハ何人モ云ハズ、全ク本師ノ誤ナリ。

④「日興記と名く、是レ聖人編集の註法華経に就ての口伝なり。御筆今重須に在るなり」〔『御義口伝』〕※古今無シ、例ノ誤聞カ。

⑤「万年救護の本尊……今房州に在り、此西山に移り、うる故に今は西山に在るなり」

〔本尊集16〕 ※西山ニ在リシハ寸時ナリ、直ニ房州ニ返ル。

⑥「日興書写の本尊に大聖人御判を加へ給へるあり、奥州仙台仏眼寺霊宝其証なり」

〔『奥法宝』No.1〕

⑦「大聖ノ御筆なり死活抄と号す、今西山に在るなり」〔『法華証明抄』〕

【 中 巻 】

⑧大聖人一紙の血脈を以て日目に下さる、其ノ文に云く、一ツ日興に物かゝせ日目に問答させて又弟子ほしやと思はず小日蓮小日蓮と已上、此ノ御自筆は聖教の中にあり、日蓮日興書入れたまふ故に三筆の御聖教と申して御正本房州妙本寺に之レ有り」〔『行忍抄』〕 ※今妙本寺三筆ノ聖教ノ中ニ此文ナシ、逸失セルモノカ。

⑨「一ツ給仕第一日朗、手跡第一日興、弁説第一日弁、問答第一日目、右一紙大聖人御筆今鎌倉比企谷に在り」〔不明〕

⑩「右二通の御血脈等とは日蓮、日興、日目御相承にして御正筆房州妙本寺に之レ有り」〔『不動愛染感見記』〕

⑪「興師御筆は今理境坊に在り」〔『新田殿御書』〕 ※本状大聖人正筆也、精師大誤矣。

⑫「此ノ中に薗城寺の申状とは大聖の御筆跡なり……日善当番の日、右の三種盗み取て出られたり故に西山に之レ在るなり」〔『園城寺申状』〕

※今西山ニ無シ、紛失ノ事由モ明ナラズ、但シ日善盗ミ出ストハ疑ハシ校フベキナリ。

⑬「日華授与の本尊、今京都本能寺に在り」〔本尊集92〕

⑭「日興之レを感じ高祖の本尊を申し請ひ日秀に授与す、此本尊の在処未だ知れず後に日代に付属す、西山に之レ在るか」〔不明〕

⑮「日興高祖の本尊を申し請ひ日禅に授与す。此本尊今重須に在り、伯耆曼荼羅と号する是なり」〔日禅授与本尊 大石寺蔵〕

⑯「又大聖人並に日興、日目次第相伝の十宗判名を日道に付属し給ふ。……已上大聖人御自筆今大石寺に在り」〔『十宗事』〕 ※不見宝蔵 風聞正師 嘉蓮華寺再建 下与其寺宝云云。

⑰「日円の本尊には法寂坊授与とありて年号なし、日番の本尊には年号ありて授与書なし。共に富士久遠寺に在り」〔本尊集4(法寂坊授与)、日番本尊(不明)〕

【 下 巻 】

⑱「又大聖御筆曼荼羅を以ツて死人を覆ひ葬する輩之レ有り、故に御筆の本尊を以て形木に彫り之を授与す。此ノ形木今光長寺に在り」〔未詳〕※形木摺古曼荼羅日春署名在郡内常在寺

⑲「大聖人御筆に云ハく、此間の学問只事なり……石本日仲聖人已上。御筆当山に在り」〔『石本日仲聖人御返事』〕 ※現在断片

【 草 稿 本 】中巻・下巻と重複するものは除く

⑳「此本尊于今京妙蓮寺アリ」 〔本尊集98〕

㉑「西山御本尊云、由井五郎入道嫡子犬千代丸授与之 建治二年月日」〔本尊集32-2〕

※建治二年者宗祖也。由井五郎等者後加也。恐日代筆歟。但本師写文大誤大略也。

㉒「沙門妙寂授与 弘安三年〈大才庚辰〉三月吉日 小本尊也」〔不明〕

㉓「俗藤原國貞法名日十授与之 弘安三年〈大才庚辰〉六月日」〔本尊集95〕

他に、本文中には「予寛永四〈丁卯〉十月十日下総幸島下向の節之を書写す」とあり、27才の時に富久成寺にて日辰の『祖師伝』(日尊の伝)を書写している。また、「大聖御筆寛文十〈庚戌〉十月廿六日ニ拝見、添状遣所也。前大石寺 日精」とあり、70才の時に京都本法寺蔵の宗祖本尊を実見している。これらの記述から、日精は青年の頃から老年に至るまで取材を重ねていたことが窺える。

次回は①から㉓の日蓮遺文の伝存状況について再確認していきたい。(渡邉)

2024年までのコラムは下記リンクからどうぞ。

コメント