前回、『家中抄』上中下巻に確認される日蓮遺文に関する大石寺17世日精の私注(①~㉓)を挙げ、それに対する堀日亨の『富士宗学要集』・『研究教学書』に示される注記を並記した。

| ☆①『撰時抄』 | ⑬日華授与本尊(本尊集92) |

| ②『実相寺宗徒愁状』 | ⑭日秀授与本尊(不明) |

| ③『聖人御難事』 | ⑮日禅授与本尊(大石寺蔵) |

| ④『御儀口伝』 | ⑯『十宗事』 |

| ⑤万年救護本尊(本尊集16) | ⑰法寂坊授与本尊(本尊集4)・日番本尊(不明) |

| ⑥伝日蓮本尊「飛曼荼羅」 | ⑱常在寺蔵形木本尊(未詳) |

| ⑦『法華証明抄』 | ☆⑲『石本日仲聖人御返事』 |

| ☆⑧三筆の御聖教 | ⑳俗日目授与本尊(本尊集98) |

| ⑨伝日蓮筆(鎌倉妙本寺) | ㉑西山本門寺蔵本尊(本尊集32-2) |

| ⑩『不動愛染感見記』 | ㉒沙門妙寂授与本尊(不明) |

| ☆⑪『新田殿御書』 | ㉓日十授与本尊(本尊集95) |

| ⑫『園城寺申状』 |

そこで今回は、令和6年3月(日蓮遺文②③⑦⑯)・4月(日蓮本尊⑤⑥⑬⑮⑰⑳㉒㉓)のコラムで述べた以外の☆印(①⑧⑪⑲)の日蓮遺文に関する日精の私注について、堀日亨の注記および山上弘道著『日蓮遺文解題集成』の解説を参考に検討してみたい。

一、『撰時抄』(『富要』5巻147頁、『教学書』6巻2頁、『解題集』366頁)

『家中抄』上巻「日興伝」に、

「撰時抄一巻、今開為二上中下一。駿河国西山由井某賜。正本日興上中二巻在レ之。於二下巻一者日昭許在レ之」(『富士一跡門徒存知事』)

を引用し、『撰時抄』の伝存状況について日精は「已上正筆今当山に在り、紛失して残る所纔一二紙なり」と記している。『撰時抄』の上中の二巻は当山(大石寺)に所蔵されており、今は一、二紙のみが残っているとの意であろう。

これについて日亨は「所残一二者現不見、一紙矣」と注記している。日精(1600~83)が大石寺蔵とする一紙もしくは二紙の『撰時抄』について、日亨(1867~1957)は確認することはできないと示している。「一紙矣」については、その意図は不明である。

そこで『解題集』は、『撰時抄』の伝存状況を五箇所分蔵とし「真蹟は第一巻三紙と、第三巻第十五紙の一部を欠くが、ほぼ完存」としている。また、『富士一跡門徒存知事』の「日興上中二巻…下巻者日昭…」の内容について、「もと上中二巻は日興が所持し、下巻は日昭が所持していたようであるが、いつ頃からかは不明ながら現在は上中二巻も日昭開基の妙法華寺の所蔵となっている」と現在の状況を示している。

以上を踏まえて日精の私注を再見すると、日興所持の『撰時抄』上中二巻は江戸期には他所に移され、現在不明の二紙(第一巻三紙・第三巻第十五紙)が大石寺に所蔵されていたことを窺わせる。

二、三筆の御聖教(『富要』5巻184頁・242頁、『教学書』6巻107頁・『解題集』354頁)

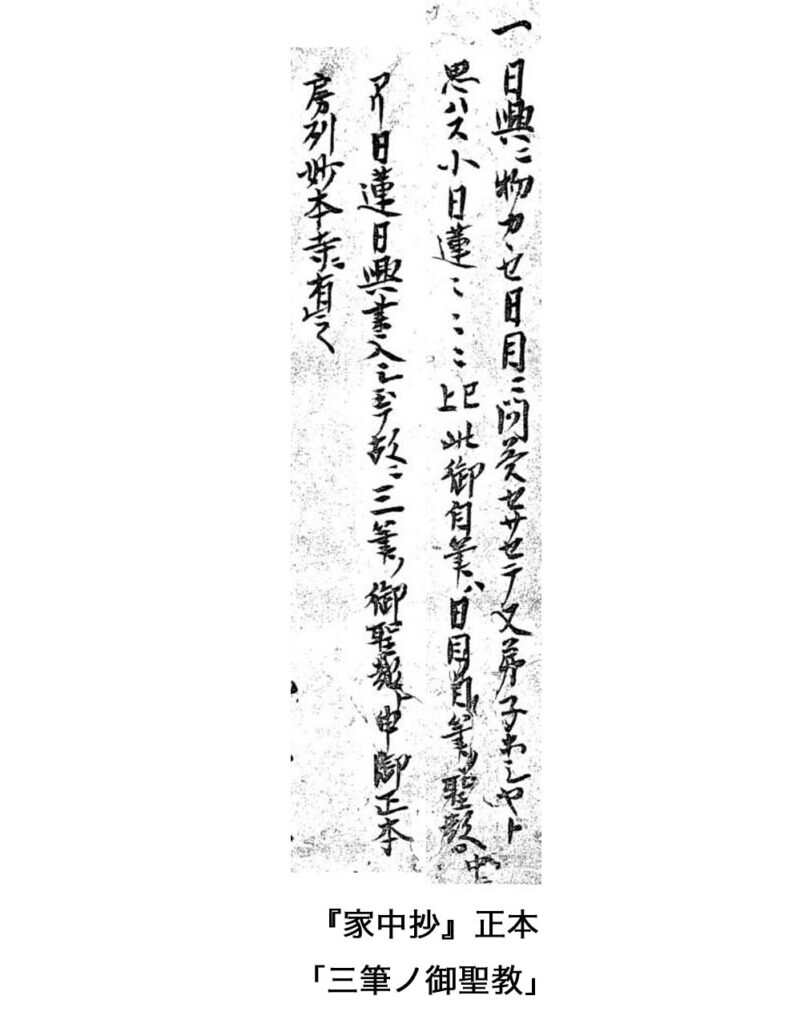

『家中抄』中巻「日目伝」に、

「亦大聖人一紙の血脈を以て日目に下さる、其の文に云く、一ツ日興に物かゝせ日目に問答せさせて又弟子ほしやと思はず小日蓮ゝゝゝと〈已上〉、此ノ御自筆は聖教の中にあり日蓮日興書入れたまふ故に三筆の御聖教と申して御正本房州妙本寺に之レ有り」

とある。これに対し、日亨は「今妙本寺三筆ノ聖教ノ中ニ此文ナシ逸失セルモノカ」と注記している。

そこで『家中抄』の正本をみると、「此ノ御自筆は聖教の中にあり」の部分は「此御自筆ハ日目自筆ノ聖教中ニアリ」(下、正本写真参照)とあって、日精は三筆の聖教は日蓮・日興・日目によるものと認識していたようである。しかし、日亨は「三筆の聖教というのは、蓮祖と興師と行忍との交互の写し」(『富士日興上人詳伝』16頁)と理解していたので、日精が示した「日目自筆」を訂正したようである。

近年の研究により、「三筆の聖教」は『行忍抄』とも称され、その全文の図版と翻刻が『興風叢書』〔18〕に収録されている。また『解題集』では、書名を『行忍手沢要文集』〔旧名 行忍抄〕とし、「日蓮筆は…ごくわずかであり、その殆んどが日興筆を含む三人の他筆である」と解説している。

その「三筆の聖教」の中に、日精は「一ツ日興に物かゝせ……」の一文があったとするが、日亨は確認できないと示している。この一文は日辰の『祖師伝』にみられ、これについて「右蓮祖の御一筆今房州妙本寺に在るなり」(『富要』5巻34頁)と記すだけで、三筆の聖教との関連については全く触れていない。

以上のことから、日精の私注は情報が混在しているようであり、「一ツ日興に物かゝせ……」の一文についても日蓮筆かどうかも定かではない。いずれにせよ、『家中抄』にみえる「三筆の聖教」との呼称は、古来からなされていたようであり、それは日亨も踏襲している。

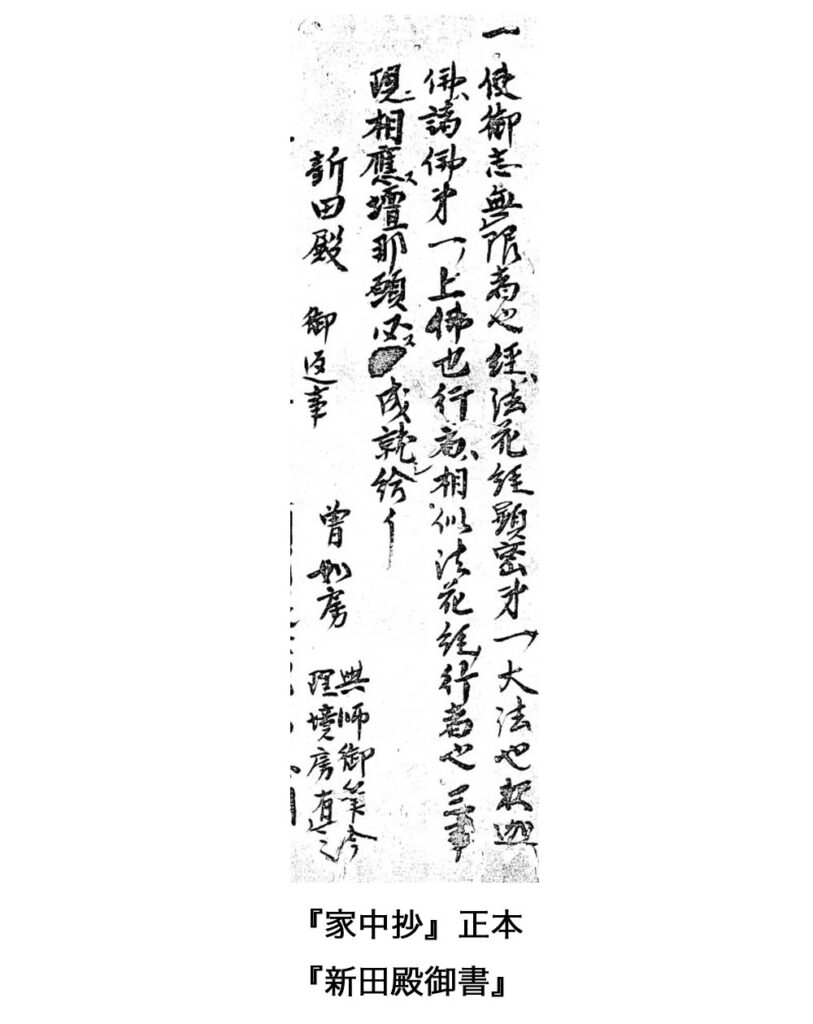

三、『新田殿御書』(『富要』5巻187頁・『教学書』6巻114頁・『解題集』555頁)

『家中抄』中巻の「日目伝」に、大石寺曽存の『新田殿御書』が引用されている。現在は、『縮刷遺文』『昭和定本』『昭和新定』等に収録されている。

「一、使御志無レ限者也。経ハ法花経顕密第一ノ大法也。釈迦/

仏ハ諸仏第一ノ上仏也。行者ハ相似法花経ノ行者也。三事/

現ニ相応ス。檀那願必ス成就シ給云云。/

新田殿 御返事 曽如房 〈興師御筆今理境房有レ之〉」

これについて日亨は、とくに「曽如房」の読みについて「曽如房者「并女房」之誤読也。本状大聖人正筆也。精師大誤矣」(『教学書』)とし、さらに「「新田殿御返事曽如」ノ九字ハ新田殿女房御返事ノ誤ナリ」(『富要』)と指摘している。

日亨もまた、本書を実見したようで、読みを正すと同時に日精が本書を「興師御筆」とするのを「大聖人正筆」とあらためている。ただし、「理境房有之」については、日亨のコメントはみられない。

『解題集』には、「本状は大石寺曾存のようであるが、近来までその存在が確認されており、真蹟遺文たることは疑いないとともに、焼失等の事故による紛失ではないようなので、今後再発見される可能性もあろう」とある。

前回、同じように大石寺曾存の『十宗事』について検討したが、本書は昭和の時代に大石寺から末寺に移され、そこで焼失したであろうことを確認した。この『新田殿御書』については、日精の私注によるならば、今も大石寺塔中の理境坊に格護されている可能性がある。

四、『石本日仲聖人御返事』(『富要』5巻247頁・『教学書』6巻289頁・『解題集』448頁)

本書は、大石寺曽存御書であり、前の『新田殿御書』と同様に『縮刷遺文』を初出とし『昭和定本』『昭和新定』等に収録されている。

『家中抄』下巻の「岩本実相寺の事」に、

「大聖人御筆云「此間学問只此事也、又真言師等経二奏聞一之由令二風聞一、九月廿日 日蓮〈在御判〉 石本日仲聖人〈已上〉」。御筆在二当山一。」

とある。これに対して日亨は、「現在断片」と注記している。

本書の伝存状況は、日亨は本書を実見して「現在断片」としているが、日精の記述から察するとすでに江戸期より前欠の状態であったことが推測される。『解題集』の解説には、「稲田海素『日蓮聖人御遺文対照記』(一一七頁)に大石寺にてその存在を確認する記事が見られ……この時点では大石寺に存したことがうかがえる」とし、その後まもなくして紛失したであろうことが示されている。

なお『解題集』では、文中の「奏聞」の読みについて検討がなされ、「『立正安国論』筆写当時(文永六年十二月八日)は「奏聞」と記していたのを、身延期では「奏問」と記すようになったことがうかがわれ、本状真蹟は「奏問」と記していた可能性が高い」と論じている。

現存する『家中抄』正本には『石本日仲聖人御返事』に関する部分は残っていないが、日亨写本には「奏聞」とあるので、日精は本状真蹟を見て「奏聞」と読んだことが窺える。

いずれにせよ、大石寺曽存御書は、近年までその所在が確認されていたにもかかわらず、何らかの理由によって不明になっているケースが多いように見受けられる。

(渡邉)

コメント