前回は、日蓮遺文『守護国家論』の「祖父の履に類し〈聖光房の語〉」と、それに関する日進『浄土宗見聞・下』や日全『法華問答正義抄』等の記述について解説した。

簡単におさらいすれば、『守護国家論』では、〈聖光房の語〉は法華経を「祖父の履に類」すると下すだけで、その批判内容はあまり明確にされてないが、日進『浄土宗見聞・下』では、

「又法然の弟子聖光は十巻の書を造る。第十巻は法然に値ふの時の昼の物語なり。此の書に云く、又上人、ある時の物語に云く、聖道門は喩えば祖父の沓のごとし。祖父大足のためにこれを用うと雖も、殊に小足のためには更に用に中らざるなり。当世の人は昔跡を追って聖道を修せんと欲する事、亦た復た是のごとし云云。道綽の意なり。あるいは又祖父の弓のごとし。」(原漢文。『日蓮仏教研究』第15号19頁参照)

等と詳説されている。日全『法華問答正義抄』も日進の教示を受けたものか、ほぼ『浄土宗見聞・下』と同じ内容である。そして日進の記述は、了慧道光『拾遺漢語灯録』(『黒谷上人語灯録』)における次の一文が典拠であると思われる。

「又一時、師(法然)語って曰く、聖道門は之を喩えるに祖父の履の如し。祖父は大足なり。児孫は小足なり。其の履を用いべからざる也。今の人、昔賢の跡を追って聖道門を欲するも亦復是の如し。これ道綽禅師の意也。或文に祖父の弓の如しと。」(原漢文。『浄土宗全書』9巻462頁。『大正蔵』83巻239頁。ともに正徳の刊本を翻刻)

傍線部分を見ればわかるように、両者は文脈のみならず、用語等もかなり一致するので、日進の記述は『拾遺漢語灯録』に依ったものと推察される。

道光(1243~1330)の『黒谷上人語灯録』は、文永11年~12年の成立。全体の構成は、『漢語灯録』10巻、『和語灯録』5巻。それに『拾遺灯録』3巻(上巻「漢語灯録」、中・下巻「和語灯録」)の全18巻から成っている。刊本もかなり早く、元亨元年(1321)7月、道光79歳の時に出版されている。つまり日進(1271~1336-)は、年代的に『拾遺漢語灯録』の写本・刊本等を閲覧および引用することが十分に可能である。

ただし、ここで注目したいのは、日進が『拾遺漢語灯録』に依りながら、その典拠を聖光の「十巻の書」と示したことである。(『浄土宗見聞・下』の赤くハイライトした部分を参照)。

なぜならば、『拾遺漢語灯録』における当該部分は、その冒頭に「浄土随聞記第二 勢観上人著」との内題があり、日進が示した聖光「十巻の書」と相違するからである。はたして、聖光に「十巻の書」なる著作はあるのだろうか。日進は本当に「十巻の書」を披見し、この一段を記したのだろうか。素朴な疑問がわいてくる。

*** *** *** ***

ここまでは前回述べたことで、今回はこの件について考察をつづけてみたい。まず『拾遺漢語灯録』に記された「浄土随聞記第二 勢観上人著」について。

勢観房源智(1183~1238)は、法然に十八年間も常随給仕した高弟で、法然臨終の際には浄土宗の肝要を示した『一枚起請文』を師より直授されている。建暦二年(1212)一月に法然が入寂すると、源智は同年十二月に師恩報謝のため三尺の阿弥陀如来像を造立し、胎内にその願文と5万人にも及ぶ結縁者の交名を納めた。また嘉禄の法難にて壊された知恩院の廟堂を修理・復興したことでも有名で、著書には、『選択要決』『御臨終日記』『一期物語』『浄土随聞記』等があるとされる。

このうち『一期物語』は醍醐本『法然上人伝記』に、『浄土随聞記』は道光撰『拾遺漢語灯録』に収録されている。両書はともに、師法然の教えを源智が物語風に綴ったもので、内容を同じくした異本とみられる。

ただし、『一期物語』は全21話、『浄土随聞記』は全23話であり、話の構成や文言などに少なからず異同がみられる。また冒頭部分も『一期物語』は「見聞出勢観房」、『浄土随聞記』は「勢観上人著」と書き方が相違する。

当コラムで問題にしている「聖道門は之を喩えるに祖父の履の如し」の一段も、『浄土随聞記』には第21話として載せるが、『一期物語』には収録そのものがない。

これら両本の異同に注目した、藤堂恭俊氏は「勢観房源智上人伝承にかかる師上人の遺文―とくに『一期物語』と『浄土随聞記』の関係を中心として―」、および「醍醐本『一期物語』の資料性」(『法然上人研究 二』。山喜房仏書林。1996年)にて、次のように述べられている。

「……『随聞記』は『物語』二十話の配列を崩しながら、その中に増加した二話を押し込めるように配置させている。……つまり上述のような著者名、二話の挿入と配列の移動、自称代名詞と略敬称の使用などが指摘される現行『随聞記』は、それを収録している現行『拾遺黒谷上人語灯録』が版行された正徳五年(1715)に近い時期に、その編纂校訂者による改竄と考えられないだろうか。」(『法然上人研究 二』158頁)

「強いていうならば、現行の『随聞記』は了恵によって編纂された当初の『拾遺漢語灯録』でない、といわざるを得ない。……現行の『拾遺漢語灯録』は、義山良照(1648-1717)が「善本に拠って校正する所也」と明記している正徳本であるから、その記述表現の改変・修飾の行われた時点こそ、正徳版開版に近い時であろうかと推測される。このことは現行『随聞記』の資料価値を考えるうえに重要なことといわねばならない。」(『法然上人研究 二』164頁)

藤堂氏は、『浄土随聞記』の第21話「聖道門は之を喩えるに祖父の履の如し」の一段は、正徳年間における編纂校訂者・義山良照により改竄されたものか、と推察されている。

しかし『浄土随聞記』の第21話は前述したとおり、日進『浄土宗見聞・下』に粗同文が引用されており、義山が新たに作文したものではない。

また日進『浄土宗見聞・下』を義山が閲覧する可能性は著しく低いので、それを引き写したとも考えられない。その他、現存する法然伝の諸文献に、「聖道門は之を喩えるに祖父の履の如し」との一段が確認されるのであればともかく、それがない以上は『浄土随聞記』に元々存在した文章とみるのが妥当ではないだろうか。

加えて、近年新出した大徳寺本『拾遺漢語灯録』は、「浄土宗見聞第二 勢観上人記」の内題にて、『浄土随聞記』と同じ第21話に、

「又上人或る時、聖道門は喩えば祖父の沓のごとし。祖父、大足の為に之を用うると雖も孫の小足の為に用うるに中らざるなり。当世の人、昔の跡を追いて聖道門を修せんと欲する事も亦復た是のごとし。此れ道綽の云える意なり。或る文には祖父の弓のごとし。」(『浄土学』第56輯所収「大徳寺本・正徳本二本対照『拾遺漢語灯録』書き下し」浄土学研究会。令和元年6月。因みに大徳寺本は元禄15年(1702)の写本)

との一段を載せている。

浄土研究者の間では、大徳寺本は正徳版の不備を補う貴重本とされる。(この件については、梶村昇・増田俊弘「新出『大徳寺本 拾遺漢語灯録」について」参照。『浄土宗学研究』22号所収。1996年)。

たしかにその通りで、第21話についていえば、大徳寺本は日進『浄土宗見聞・下』の当該部分と内容がいっそう合致する。同じ『拾遺漢語灯録』でも、全体を通して正徳版より大徳寺本は古態を持っているようである。以下ちなみに日進本を再掲してみよう。

「又上人、ある時の物語に云く、聖道門は喩えば祖父の沓のごとし。祖父大足のためにこれを用うと雖も、殊に小足のためには更に用に中らざるなり。当世の人は昔跡を追って聖道を修せんと欲する事、亦た復た是のごとし云云。道綽の意なり。あるいは又祖父の弓のごとし。」(原漢文。『日蓮仏教研究』第15号19頁)

日進本と大徳寺本の赤くハイライトした部分は粗同文であるが、正徳版のこの部分は「祖父は大足なり。児孫は小足なり。其の履を用いべからざる也。今の人、」とあり、両本の内容と相違する。つまり日進本と大徳寺本は、正徳版の第21話と比べて、さらに密接な関係にあるといえよう。

それはともあれ、日進本・大徳寺本・正徳版の三本にほぼ同内容の記述があることは、元々の道光撰『拾遺漢語灯録』に第21話が収録されていた事実を裏づけるものとなろう。日進本の存在は、大徳寺本や正徳版『拾遺漢語灯録』の文献的価値を少しく高めるものである。

また日進『浄土宗見聞・下』では、法然の弟子たちが法華経を蔑如する具体的な用例・文証として、第21話の一段を12丁裏と75丁表の二箇所に抄録するが、他にも『浄土宗七箇条制誡』、『善導和尚遺言』、『称名問答集』、『浄土宗立義』、『唯信抄』、『大勢至菩薩経』、「念仏者所追事」に関する諸史料など、多種多様な浄土関係の典籍類を引用する。

その中には成立や撰者・内容の未だ不確かなる典籍も含まれるので、今後とも種々の検討や考察を続けていく必要があろう。それにより法華・浄土の交渉史に関わる、新たな知見がきっと見出されることを確信する。

*** *** *** ***

なお、日進が道光撰『拾遺漢語灯録』に収録された第21話を引用しながら、それを聖光「十巻の書」と示した理由は未だ判然としない。あるいは日蓮遺文『守護国家論』の「祖父の履に類し〈聖光房の語〉」に引きずられたまま、道光『漢語灯録』10巻に合わせて聖光「十巻の書」と記したものであろうか。

さらには『守護国家論』における、「祖父の履に類し〈聖光房の語〉」の根拠や出処についても検討を要するが、今は良案もなく、それに関わる文献資料の渉猟をもって今後の課題としたい。(池田)

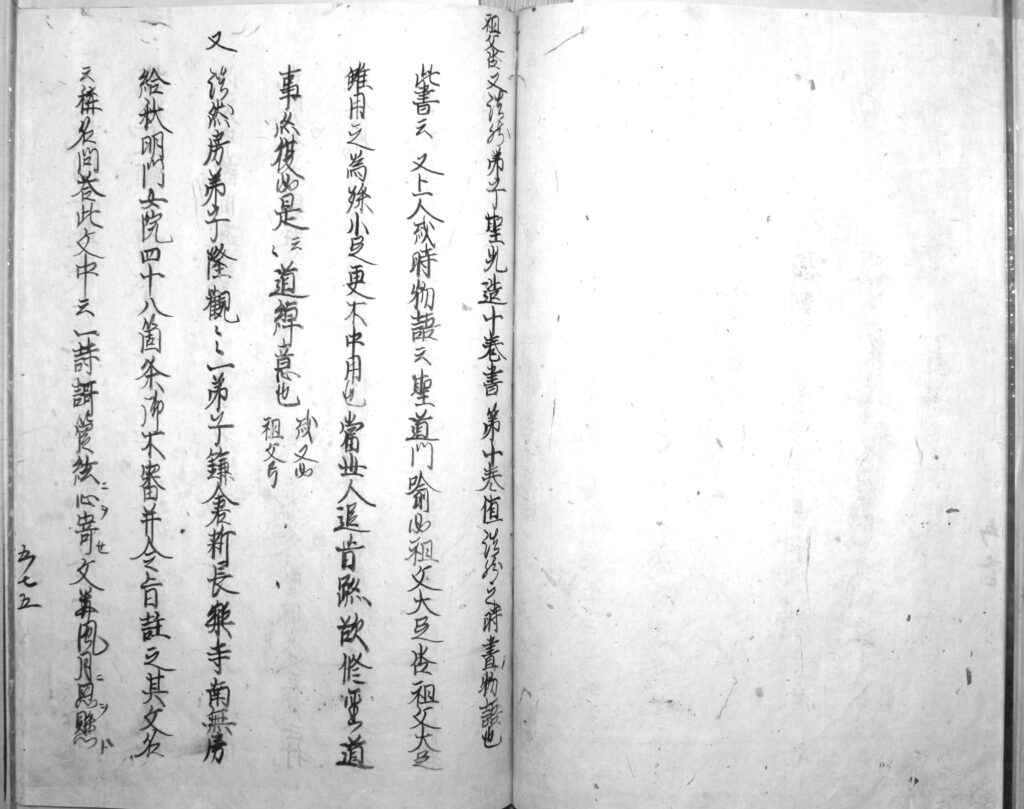

【参考図版】

身延文庫蔵 日進本『浄土宗見聞・下』75丁表。初行に「祖父沓。又法然弟子聖光造十巻書……」とみえる。当該部分の翻刻については、拙稿所収『日蓮仏教研究』第15号54頁参照。

※図版は無断転載禁止です。

コメント