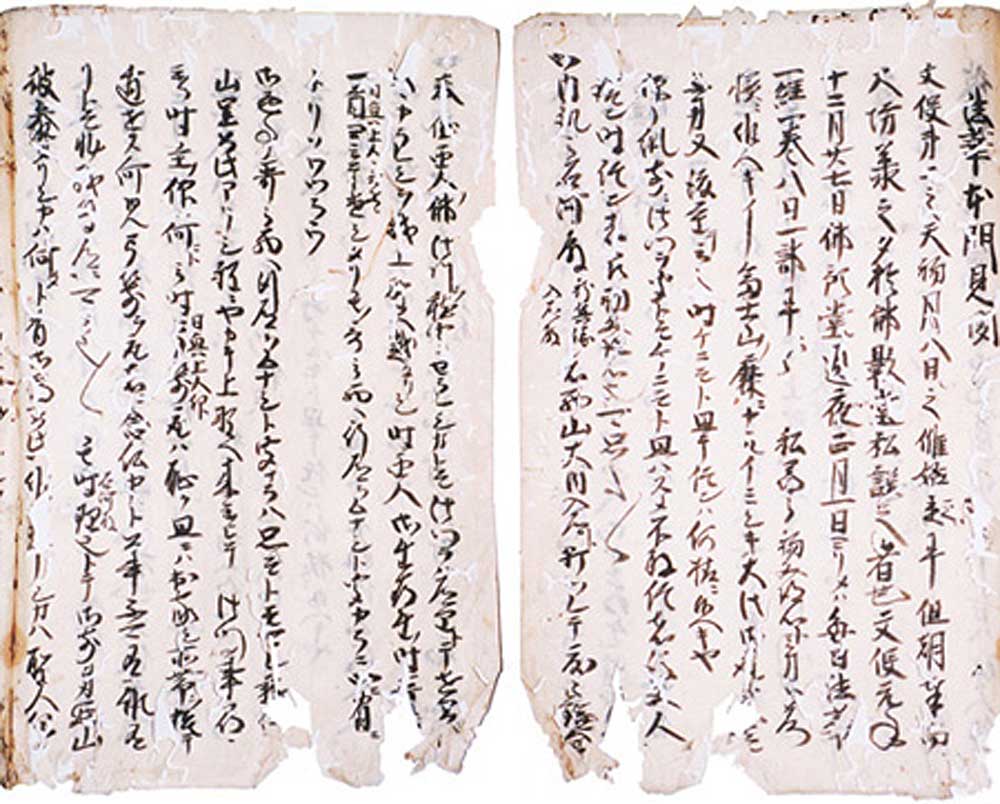

法華本門見聞」(『日順雑集』)に、

石河殿〈新兵衛入道殿〉者西山大内入道ト打ツレテ度々鎌倉奉値聖人ノ御法門ヲ聴聞セラレシカトモ、法門ヲハ道理トテ世間ハヽカラレシヲ、我上野ヘ越タリシ時、聖人御生存ノ時歌ヲ一首〈日興上人ニ被進候〉ヨミテ遣シタリ、

其ノ歌云、

西ヘ行 道ヲムナシト 聞カラニ 心ニ宿ヲ トリソワツラウ

御返事ノ歌云、

西ヘ行 道ヲムナシト 聞ナラハ 思モトマレ 鷲ノ山里

如此アリシ程ニヤカテ上野ヘ来玉ヒテ法門ノ事尋玉フ…

(『富士宗学要集』2巻125頁)

「法華本門見聞」(『日順雑集』)

【図版は無断転載禁止です】

という一節がある。石河殿〈新兵衛入道殿〉は法名を道念といい(日興『弟子分帳』)、嫡子の義忠は、後に重須本門寺の開基檀越となっている。西山大内入道は、一説に西山本門寺の開基檀越、大内安清といわれるが未詳。ただその名乗りから日興母方、大宅一族であることは間違いない。

また大石寺6世日時談『大石記』に「石川殿は歌道より日興上人へ近付き申して法華を持つなり、重代にはあらず」とあって、おそらくはこの物語と関わる話であろうが、ともかく彼らは鎌倉にて日蓮の教えに接したことにより、当時風靡していた浄土信仰に疑問をもつにいたった。

石河道念と西山入道は、ともに富士地方の日蓮の檀越だが、同じく富士の檀越、南条兵衛七郎も、浄土信仰から法華信仰に転じた檀越だったことが、「南条兵衛七郎殿御書」によってうかがえる。南条氏もまた、鎌倉にて日蓮の教えに接したようである。

上掲の物語は、石河・西山の両名が、鎌倉にて日蓮の教えを聴聞し、説くところは尤もと得心するも、日蓮は世にはばかられる存在であり、一歩を踏み出せずにいた。日蓮はいう。

本地久成の円仏は此の世界に在せり、此の土を捨てて何れの土を願ふべきや、故に法華経修行の者の所住の処を浄土と思ふべし、何ぞ煩はしく他処を求めんや

(『守護国家論』)

西方極楽浄土こそが、我等衆生を救う世界であり、阿弥陀仏こそが、此土から浄土へ導いて下さる仏様と認識していたであろう石河氏等からすると、日蓮の説示は斬新だったに違いない。

西ヘ行 道ヲムナシト 聞カラニ 心ニ宿ヲ トリソワツラウ

の一首は、石河道念が悶々としたその心境を歌に託し、日興のもとへ参らせたものである。これに対する日興の返歌が、

西ヘ行 道ヲムナシト 聞ナラハ 思モトマレ 鷲ノ山里

で、いよいよ石河道念は日蓮の教えに深く接することとなった。いうまでもないが「西へ行」とは、西方極楽浄土へ行くことである。

この「西へ行」の一節は、多くの詠歌に見られ、たとえば恵心僧都源信も、

うらやまし 何なる空の 月なれば 心のままに 西へ行くらむ

と詠んでいる(『沙石集』巻五ノ十三)。源信は西へかかる月に、西方極楽浄土をかさね見て「うらやまし」と、羨望のまなざしで眺めたのである。かように「西へ行」は、まったく西方極楽浄土へ行くことの代名詞で、他にも「西へ行く」を三十一文字にこめ、往生を願った歌は多い。

また鎌倉時代語研究・角筆研究の第一人者である小林芳規氏は、小城岩蔵寺の『大般若経』を精査した際、角筆による「一種の誦文のような趣」で「願申西にゆく處」の文が、都合三十七帖に書き込まれていることを発見した(「佐賀県小城町岩蔵寺蔵大般若経に書入れられた鎌倉時代の角筆文字等について」〔『鎌倉時代語研究』5輯1982年〕、同『角筆文献の国語学的研究研究編』汲古書院,1987年)。この『大般若経』には、文永十年、建治二年、弘安三年など、鎌倉時代の年号が散見されるけれども、ともかく、この「願申西にゆく處」もまた、西方極楽浄土を欣求した一文である。

かように「西へ行く」は、一般的には西方極楽浄土に恋い焦がれたうたい文句だが、冒頭に掲げた石河道念と日興の歌は、これを否定的に詠んだ、たぐいまれな例であり、「中世の思想家で念仏を否定したのは、日蓮とその門弟たちだけ」(平雅行『親鸞とその時代』法蔵館,2001年)という、日蓮門下ならではの詠歌といえよう。

また浄土信仰が隆盛で、多くの人々が西方極楽浄土を夢見た鎌倉時代、日蓮は『諫暁八幡抄』に、

天竺国をば月氏国と申す、仏の出現し給ふべき名なり、扶桑国をば日本国と申す、あに聖人出で給はざらむ、月は西より東に向へり、月氏の仏法東へ流るべき相なり、日は東より出づ、日本の仏法月氏へかへるべき瑞相なり、月は光あきらかならず、在世は但八年なり、日は光明月に勝れり、五五百歳の長き闇を照らすべき瑞相なり、

と説いた。東からのぼり西へと向かう日の光を法華経に喩え、そのさまは、まさに仏法が月氏へかえるべき瑞相であり、日の光(法華経)こそが、末法の闇夜を照らす教えだというのである。これより先、『顕仏未来記』にも、

月は西より出でて東を照らし、日は東より出でて西を照らす、仏法も又以て是の如し、正像には西より東に向かひ、末法には東より西に往く、

と説かれている。こうした日蓮の教えに接した石河氏らは「西へ行く」→「西方極楽浄土」から、「西へ行く」→「仏法(法華経)西還」を思いえがき、その『法華経』を此土にて信行することの大事を、心身に刻み込んだのである。(坂井)

コメント