『小乗大乗分別抄』の著作年を推定して、『小乗大乗分別抄』と『観心本尊抄』第十七答の緊密な関係について述べたい。

一、『小乗大乗分別抄』の著作年

『小乗大乗分別抄』の著作年には文永八年、九年、十年の三説があるが、以下の理由により文永九年と推定できる。文永九年二月の『開目抄』に、

此に日蓮案じて云く、世すでに末代に入りて二百余年、辺土に生をうく。(中略)しらず、大通結縁の第三類の在世をもれたるか、久遠五百の退転して今に来たれるか。

とあり、自分はもしかすると大通下種を受けながらも信受しなかった第三類であり、本来なら釈尊在世に法華経の化道を受けるはずだったのに、それから漏れてしまったのだろうか、それとも五百塵点の下種を退転して今に流転して来たのだろうかと吐露している。同年三月二十日の『佐渡御書』でも、

又過去の謗法を案ずるに誰かしる。(中略)大通第三の余流にもやあるらん。

と、過去已下種の退転者と自己規定している。しかし『小乗大乗分別抄』では、

今は又末法に入りて二百余歳、過去現在に法華経の種を殖えたりし人々もやうやくつきはてぬ。

と、末法も二百余年が過ぎて釈尊による三五下種や在世下種の人は尽き果て、自分も含めて未下種の人ばかりになったという。この認識は文永十二年三月十日の『曾谷入道殿許御書』に、

問ふて曰く、華厳の時別円の大菩薩、乃至観経等の諸の凡夫の得道は如何。答へて曰く、彼等の衆は時を以て之れを論ずれば其の経の得道に似たれども、実を以て之れを勘ふるに三五下種の輩なり。(中略)今は既に末法に入りて、在世の結縁の者は漸々に衰微して、権実の二機皆悉く尽きぬ。彼の不軽菩薩末世に出現して、毒鼓を撃たしむるの時なり。

とあるところの「今は既に末法に入りて、在世の結縁の者は漸々に衰微して、権実の二機皆悉く尽きぬ」の文にも表れている。在世下種の人が尽きたというが、次上の「三五下種」の人を含むのは自明である。

このように『開目抄』『佐渡御書』と異なり、『曾谷入道殿許御書』と通底する『小乗大乗分別抄』は『佐渡御書』より後の著作だろう。では『観心本尊抄』との先後関係はどうだろうか。『観心本尊抄』は結要付属の地涌菩薩が末法に下種弘通するとして脱天台宗を標榜するが、『小乗大乗分別抄』は権実雑乱する天台僧を批判するものの、法華最勝を主張する天台僧を「国中の棟梁たる比叡山竜象の如くなる智者」と擁護し、神力品の地涌付属に言及しない。本書は後欠であるが、やはり結要付属の記述はなかったと推測できるから、『観心本尊抄』より前、おそらく文永九年五月頃の著作ではなかろうか。

そうとすれば、著作は文永九年二月『開目抄』→同三月『佐渡御書』→同五月頃『小乗大乗分別抄』→文永十年四月『観心本尊抄』の順となる。誰も指摘していないが、『小乗大乗分別抄』の末法未下種説は日蓮教学の一つの大きな転換点を示すものであり、『観心本尊抄』の教学の前提となっていることは重要である。

二、『小乗大乗分別抄』と『観心本尊抄』第十七答の已下種・未下種

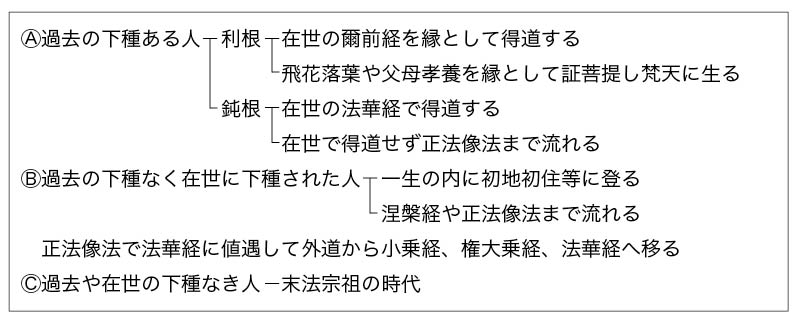

『小乗大乗分別抄』の已下種・未下種説は少々複雑なので、本文の引用を省略して図に示そう。

説明すると、過去の三五下種のある人Ⓐに利根と鈍根があり、利根の中には在世の法華経会座を待たずに爾前経を縁として得道する、いわゆる不待法華、毒発の人や、無仏の世に飛花落葉の無常を縁として過去の修因を引き起こして菩提を証する縁覚、父母孝養を縁として過去の修因を引き起こして梵天に生まれる人がいる。鈍根の中には在世の爾前経で調熟されて法華経で得道する人や、法華経や涅槃経会座で得道できず正法像法まで流れる人がいる。

過去の三五下種がなく在世の法華経会座で下種された人Ⓑの中には、一生の内に初地初住等に登る人や、涅槃経会座や正法像法まで流れる人がいる。また正法像法には法華経に値遇して外道から小乗経、小乗経から権大乗経、権大乗経から法華経へ移る人もいる。

しかし前掲のとおり、末法も二百余年が過ぎた宗祖の時代Ⓒになると、過去や在世に下種された人は尽き果て、未下種の人ばかりになったという。この認識を経て『観心本尊抄』の第十七答に次のように記している。

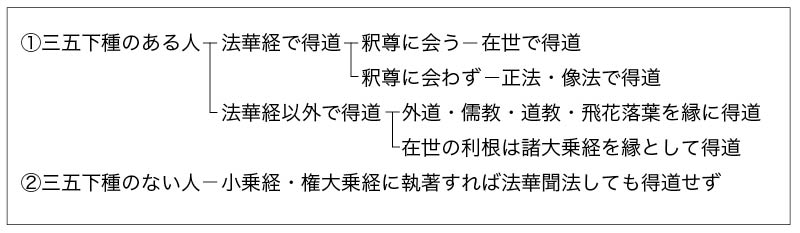

其れ機に二有り。一には仏を見たてまつり、法華にして得道す。二には仏を見たてまつらざれども、法華にて得道するなり。其の上仏教已前は、漢土の道士・月支の外道は、儒教・四韋陀等を以て縁と為して正見に入る者之れ有り。又利根の菩薩・凡夫等の、華厳・方等・般若等の諸大乗経を聞きし縁を以て、大通久遠の下種を顕示する者多々なり。例せば独覚の飛花落葉の如し、教外の得道是れなり。過去の下種結縁無き者の権小に執着する者は、設ひ法華経に値ひ奉れども小権の見を出でず。

これを図示するとこうなる。

①は末法より前の已下種、②は末法宗祖の時代の未下種であり、前図のⒶが①に、Ⓒが②にほぼ該当するが、Ⓑの在世下種の記述はここになく第二十九答で言及する。②の人が修すべき行は第二十答が示す、

釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す。我等此の五字を受持すれば、自然に彼の因果の功徳を譲り与へたまふ。

の受持行であり、これはいうまでもなく身(身読)口(唱題)意(堅固な信)の三業にわたる受持行である。(菅原)

コメント